引越し自体大変ですが、小さなお子さんがいると更に大変…と感じることはないですか?

我が家も転勤族で何度も引越しを景観をっしてきましたが、毎回一番悩むのは“子どもの安全”と“どうやって作業時間を作るか”でした。

まいさん

まいさん子どもがいると作業が進まないし

ハサミやカッターとか出しっぱなしにできないわ

引越し作業もですが

子どものストレスも気になりますよね

🍀この記事で分かること

- 梱包作業の時間の作り方

- 子どもの安全対策

- 子どもの心のケア

親子で安全・安心に、そして笑顔で引越しができるように

今回は、わが家で実際にやってみてよかった「小さな子どもがいても無理なくできた引越しの工夫」を3つのポイントに分けてご紹介します

子どもがいても梱包作業が進む!時間をつくる工夫5選

引越し準備のなかで、一番大変なのが「作業時間の確保」ではないでしょうか?

特に小さな子どもがいると、ちょっと目を離すだけでも危ないし、ハサミやカッター、ガムテープも出しっぱなしにできませんよね💦

そこで、わが家で実際に効果があった“作業時間をつくる工夫”を3つご紹介します✨

①Lサイズの段ボールで“子どもだけの秘密基地”を作る!

0〜1歳ころ

好奇心が芽生えてあれこれと気になったものを触ったり舐めたりするこの時期

梱包作用に集中していると、事故の元につながる場合も多いです

子どもが集中して遊んでくれれば…!と思って行ったことをご紹介します

ベビーサークル等なかったわが家では、大きめ段ボールにお気に入りのおもちゃを入れて“子どもだけの秘密基地”を作ってあげました。囲まれた空間が心地よかったのか、夢中で遊んでくれて、その間に作業が進みました😊

②大好きなyoutubeやTVを録画したものを見てもらう!

当時、子育ての本には、あまりTVなど見せすぎないように…と書いてありましたが、時間との勝負のこの時期は「今だけ」と割り切って行っていました。

何を最優先にするか。

私は「子どもが安全に過ごせること」「私が焦らずに作業できること」を大切にしていました。

大好きなアニメを観て、笑ったり真剣になったりしている姿を見ると

「これでいいんだ」と思えて、私自身も気持ちが軽くなりました。

ずっとTVに頼るわけじゃない。

今だけ、引越しのこの期間だけ。

子どもがごきげんでいてくれる時間=ママのがんばれる時間!

そう思って、我が家ではテレビに頼っていました📺✨

以前は「動画ばかり見せていいのかな…」と悩んでいた私も、

今では高校2年生になった息子の成長を見ながら、

「子どもが楽しみながら学べるなら、上手に使えば立派な“育児サポートアイテム”だったんだな」と感じています😊

たとえば【Fire HD キッズモデル】は、

🔸 知育アニメや絵本

🔸 簡単なゲームやお絵描きアプリ

🔸 保護者が利用時間や内容を制限できる「ペアレンタルコントロール」

などがそろっていて、「ただ見せる」から「一緒に学ぶ」へのステップアップにちょうどいいなと感じました✨

調べてみるとAmazonキッズ+が1年間無料で使える上に、知育コンテンツも豊富でかなり便利そうです✨

PR

子どもが成長するにつれて

ただ見るから、一緒に遊べるっていいわね

どんなグッズを取り入れるかは、家庭ごとに違っていいと思います

私の体験が少しでも参考になれば嬉しいです😊

③地域子育て支援センターを活用

1~3歳ころ

どんどん活発になり、元気いっぱいの時期。

家の中で遊ぶだけでは足りなくなって来ました。

この頃になると、その土地の地域子育て支援センターに通い、遊んでエネルギーを発散させ、お昼寝や就寝後に作業に取り掛かる事が多かったです。

引越し前は親もどこかピリピリしちゃうので、子どもが元気に遊べる環境をあえて作ることも必要だと思いました。

地域子育てセンターとは?

地域子育て支援センターは、各市区町村(自治体)が設置・運営している施設で、子育て中の親子が安心して遊べる場として全国に広がっています。見学OKですし、予約も不要です。

スタッフの方は、保育士さんや地域の子育て支援員さんなど、子育てに詳しい方ばかりなので、初めてでも安心して利用できますよ

地域子育て支援センターは、各市町村が運営していて、施設によって内容や利用ルールが少しずつ異なります。

お住まいの地域の支援センターを探したい場合👇

「○○市 子育て支援センター」や「○○区 地域子育て支援拠点」などで検索すると、近くの施設や利用方法がすぐに見つかります

例えば「仙台市 子育て支援センター」などの

キーワードで検索すると、

公式サイトが上位に出てくるはずですよ

④幼稚園の預かり保育を利用

4〜6歳ごろ

この年齢になると幼稚園に通うようになります。

この年齢のときに、転勤で引越しをしたのは2回ありました。

初めに引越したのは年少の時です。入園して2ヶ月で転園しました。

幼稚園に慣れてきた頃だったので、私もとても悲しくなりました。

幼稚園に通ってる間に梱包作業ははかどります。

それでも2週間で作業するのは大変なことです。

幼稚園でも預かり保育をしているところだったので、時間外や土曜日に対応をお願いしました。

小さな幼稚園でしたが、土曜日に利用するお子さんもいるかな?と思いましたが、

当時は息子一人だけで、先生がマンツーマンで相手をしてくれたので、本当に頭が下がる思いでした。

お子さんは引越しの事を

分かってましたか?

多分わかっていなかったですね

引越し後も前の家に帰りたいと

言うことはなかったです

⑤頼れるところを確保しておく

2回目に引越ししたのは年少〜年中のときです。

この時、私はパートに出ていました。夫の内示が出る期間はだいたい決まっています。

その時期を過ぎたのでしばらく転勤はないだろうと思い、働き始めました。

働き出して3ヶ月後、まさかの臨時内示で転勤が決まった時は、とてもあせりました。

5時間勤務のパートでしたが、子どもが幼稚園に通っている間は、引越し作業が出来ません。

夜中に夫と梱包作業をすすめ、土日に猛スピードで作業アップをしました。

引越し準備と、仕事と家事

大変ですね💦

引き継ぎや、退職の準備もあり

大変でしたね。記憶があまりないくらいです💦

この時は引越し当日になっても完全に梱包作業が間に合わず、引越し業者さんが搬出するかたわら、梱包作業する私達でした。

この経験から頼れるところを確保しておく事が大事だと実感しました!

赴任先で頼れる人を見つけるのは大変です。

仲良くなった友達にお願いするというのも1つですが、そんな間柄の友達を見つけられるとは限りません。

くらしのマーケットだからできること

| インターネットで事前に料金がわかる | 見積もりを取らなくてもサービス料金が明確 予約する前にサービスの価格がわかる 料金表に記載されていないものに関しては事前に店舗に質問できるので安心 |

|---|---|

| 充実の口コミで信頼できる店舗を探せる | 口コミ、店舗のブログ、写真などでスタッフの人柄や仕事ぶりを予約前に知ることができる |

| 自分にぴったりのサービスが見つかる | 訪問エリアで店舗を絞り込んでから、料金が安い順、 口コミの評価順などで比べることができる |

- 忙しく家事をする時間がない

- ハウスクリーニングをお願いしたいがどこを選べば良いかわからない

- くらしのサービスを口コミを参考にして利用したい

くらしのマーケットでは、引越しの準備のお手伝いもしてくれるところがあるので、いざという時は使うことをおすすめします。

\ いざというときの支え /

掃除・引越しなど暮らしのプロをネットで手配

引越し中に子どもがケガしないための安全対策&便利グッズ

引越し作業中って、普段は片付いているおうちが一気に“危険ゾーン”に変わってしまいます。

ダンボールだらけの床、出しっぱなしのハサミやカッター、動かした家具の角… 。

大人でも注意が必要なのに、元気いっぱいな子どもがいると「ヒヤッ」とする場面が本当に多かったです。

わが家でやってよかった!

子どものケガを防ぐ工夫をご紹介します

① 家具の角に「コーナークッション」を設置

作業中、子どもがいつの間にか走ってきてテーブルの角に頭ゴンッ…なんて経験ありませんか?

わが家では、作業に入る前に【よく通る場所の家具の角】にコーナークッションを貼っていました。

100均やネットでも手に入るので手軽です!

PR

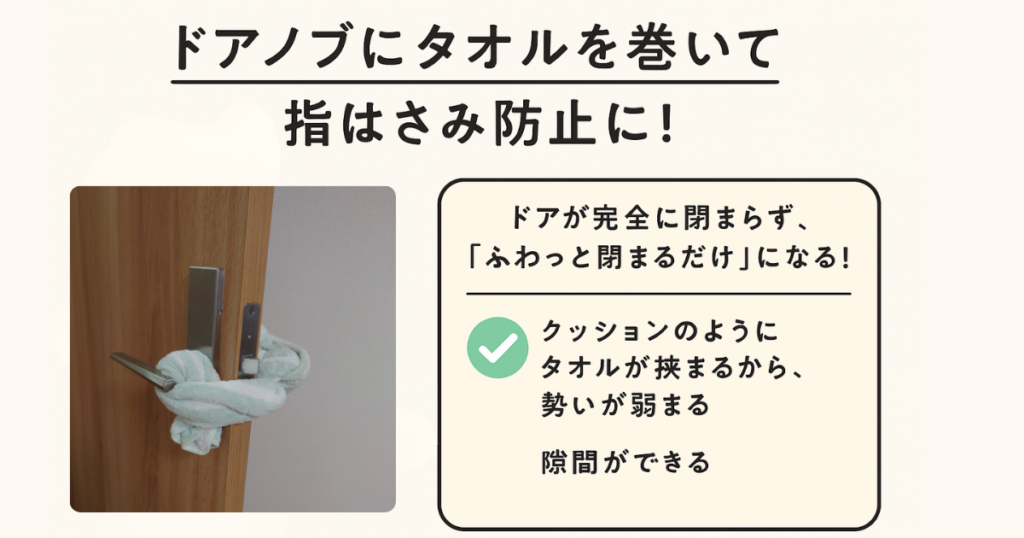

② ドアの指はさみ事故をタオルで防止

引越し作業中は梱包作業のために部屋移動が多くなりがちです。

ドアの開け閉めが多くなって、ちょっとした隙にうちの子も、指を挟みそうになってヒヤッとしたことがありました。

それ以来、ドアノブにタオルを結びかけをして簡単に事故防止をしていました。

これならすぐにできるし

簡単だわ!

あるもので対応できるので

おすすめですよ!

注意点!

・タオルがずれないように、しっかりかけて結ぶと◎

・厚手のタオルより薄手のほうがやりやすい◎

・お子さんが引っ張らないよう、目の届く範囲で使ってください

押し戸・引き戸には使えないこともあるので

その場合は段ボールでストッパーを

作ると良いですよ

③ 一角に「ここで遊んでねスペース」を作る

上の項目でも書きましたが、リビングの一角に使っていない段ボールを使って簡単な囲いをつくり、簡易キッズスペースを作りました。その他には大好きな番組やYoutubeの視聴をしてもらいました。

お気に入りのおもちゃと一緒にその中にいてくれると、私も少しだけ安心して梱包作業に集中できました。

もちろん、ずっと目は離せませんが、「ここがあなたのスペースだよ〜」と決めてあげるだけで、子どもも落ち着いてくれる気がします。

ちょっとの時間も

有効利用するのが大事になってきますね

④危ないものは自分の身に付ける

梱包作業中は、ハサミやカッター、マジック、ガムテープなど常に必要になってきます。

すぐに使えるようにそばに置いておきたいですが、いつ子どもが触るかわかりません。

それならば、常に自分で持っているのが効率も良いし、危険防止になります。

私はウエストポーチを使って、そこにハサミやマジック、その他必要なものを入れて持ち歩いていました。

何でも良いのですが、なければこれからの引越し作業や、お出かけにも使えるものがあると便利ですよ♫

PR\看護師さんの使うウエストポーチは使いやすくておすすめです/

「環境の変化で不安定になる子どもに。引越し時のストレス対策」

引越しは大人でもストレスを感じる大きな出来事です。

子どもにとってはそれ以上に「なんだかよくわからないけど、いつもと違う」不安がいっぱいになります。

うちの子も、普段なら泣かないようなことでぐずったり、イライラした態度がありました。

私がやってよかった “子どもの心を落ち着ける工夫をご紹介します

① 変わらない“日常ルーティン”を大切にする

たとえば、寝る前の絵本タイム・お風呂上がりのスキンケア。

「引越し中だけど、いつものリズムは変わらないよ」という安心感を持たせることで、

子どもは少しずつ落ち着いてきました。

② お気に入りのおもちゃは厳選していつでも取り出せるようにしておく

子どもにとって“自分の世界”はすごく大事なもの。

「これがあるから大丈夫」と思えるアイテムをそばに置いておくことで、不安を和らげてあげられます。

また、「とっておきのおもちゃ」を作っておくのもベスト◎

頑張った分、ご褒美だよと特別感をだしました。

③もし不安定さが強いときはスキンシップを多めに

できるだけ抱っこやスキンシップを多めに。

「泣いていいよ」「不安だよね」など、感情を受け止める言葉がけが効果的◎

不安になるのは当たり前のこと。

引越しの疲れ、子どもとのスキンシップで逆に自分が癒やされることもありました。

まとめ:完璧じゃなくて大丈夫。できることを、できる範囲で

引越しって、やることが多くて本当に大変ですよね。

でもちょっとした工夫で、子どもとの時間を大切にしながら乗り越えられます。

📚この記事のおさらい

- 【1章】引越し準備中の時間づくり → 子育て支援センター・あずかり保育・段ボール基地

- 【2章】子どもの安全対策 → 角クッション・ドア指はさみ対策・安心できる遊びスペース

- 【3章】子どもの心のケア → ルーティン継続・お気に入りグッズ・ポジティブな声かけ

引越しはとにかくバタバタするもの。

「全部ちゃんとしなきゃ」と思いすぎず、できる範囲で子どもの安全を守れたらそれで十分です。

引越し自体が非日常なので、家族全員がつかれていますよね。

家事も通常運転が出来ないことが当たり前なのです。

やることがたくさんある中、頑張っている自分たちを褒め、家族みんなで乗り切ることが大切になってきます。

あなたの引越しが笑顔で終えられますように

心から応援しています!

\下記の記事には転園の手続きに必要なものをまとめています/

PR

PR

PR